床下は普段なかなか目につかない場所のため、いつの間にか湿気によって土台柱や基礎柱などが腐敗してしまったり、シロアリ等害虫が発生していたり、気が付いた時にはすでに被害が進行してしまっていることが多い場所です。

昔に建てられた住宅の場合は「布基礎」が多いため、築30~40年以降の住宅では、湿気やシロアリ等害虫にお悩みの方も多いのではないでしょうか。

この「布基礎」を「ベタ基礎」に変更するには、増改築や全面リフォームで一度床や壁を全て撤去した際に、耐震や湿気対策で施工することが一般的です。そのため基本的には一度全面的に解体をする必要がありますが、協和ハウスでは床を解体をせずに布基礎をベタ基礎に変更することが可能です。

通常はコンクリートポンプ車で床下にコンクリートを流し入れるのですが、すでに家が完成してしまっているとコンクリートポンプ車でコンクリートを入れるためのスペースが確保できないため、解体をせずに布基礎をベタ基礎に変更するリフォームは一般的にあまり施工されることはありません。

協和ハウスのベタ基礎工事は、床下点検口から床下にコンクリートを人力で運び込み、床下全体にコンクリートを打ち込みます。そのため協和ハウスの「布基礎をベタ基礎に変更する湿気対策工事」は床下点検口があれば基本的に施工可能です。

(※床下点検口が無い場合でも、床下点検口造作や和室開口をすることで、布基礎をベタ基礎に変更することが可能です。)

もちろん床が解体されている現場のベタ基礎工事も対応しておりますので、「床を解体しない場合」「床が解体されている場合」のどちらでもお気軽にご相談ください。

布基礎からベタ基礎リフォームの構造

「布基礎からベタ基礎に変更するリフォーム」は、下図のように布基礎の土の上に防湿シート・メッシュ筋を敷設し、その上にコンクリートを打設していきます。(※イメージ図のため、実際のサイズ等異なる場合がございます。)

建築基準法で床下に防湿の措置をすることが義務づけられており、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律の略称)では床下に湿気が上がってこないよう防湿対策として「厚み60mm以上のコンクリート打設」か「防湿フィルム敷設」が義務付けられています。

布基礎からベタ基礎リフォームは、防湿シートを敷設してからコンクリートを打ち込み、布基礎の土からの湿気が床下空間にあがってこないように防湿します。コンクリートも品確法以上の約80mm打ち込みますので、「厚み約80mmのコンクリート打設」+「防湿フィルム敷設」のダブル防湿での湿気対策で、布基礎の湿気のお悩みを解決します。

床解体の有無での仕上り・費用

布基礎からベタ基礎に変更するリフォームは、「床を解体しない場合」「床を解体する場合(既に解体してある場合)」2種類の施工方法があります。 どちらも構造は同じ(防湿シート・メッシュ筋敷設後にコンクリート打設)ですが、施工の仕上がりや費用面で違いがあります。

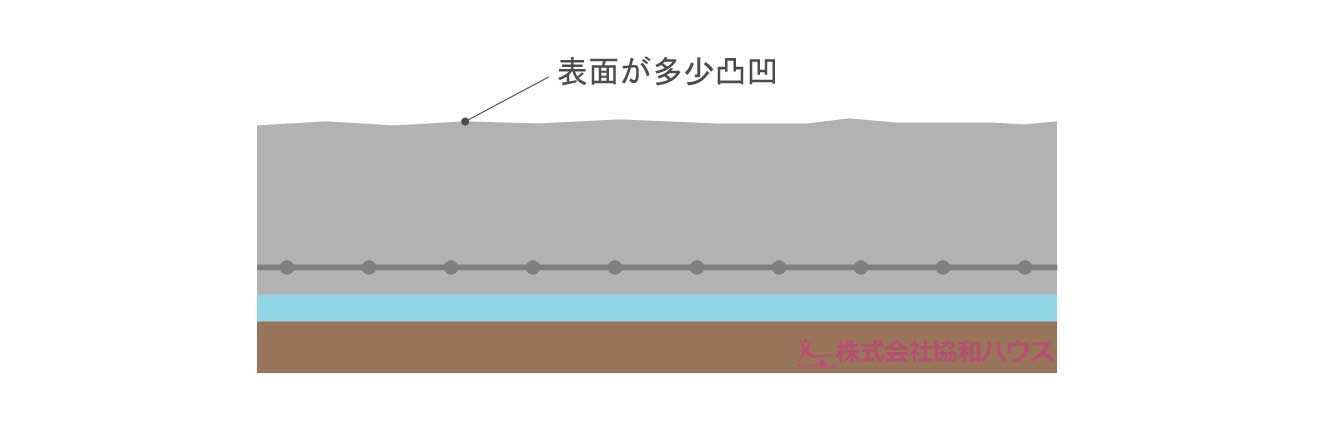

床を解体しない場合

床を解体しない場合は、床下点検口から入り込んでコンクリートを人力で運び打設していきます。コンクリートを流し込んだ箇所から順に金ゴテでコンクリートの表面を押さえて仕上げます。

床下という限られた空間での作業になりますので、可能な限り水平に整えるように施工しますが、通常のならし作業と比べると、ベタ基礎の表面の仕上がりは多少凸凹します。

費用面では施工が困難であること、施工人数が多く必要なことで、施工単価は床を解体する場合のベタ基礎工事より高額となります。

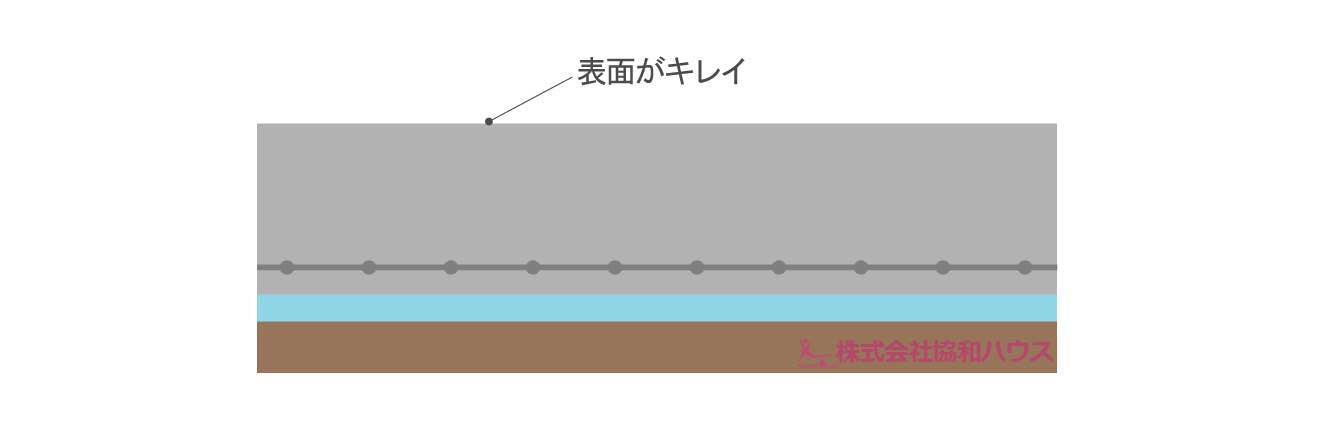

床を解体する場合

床を解体する場合(既にされている場合)は、コンクリートポンプ車でコンクリートを流し込みます。コンクリートを全体的に流し込んでから、ならし作業を行います。

床が解体されている場合はスペースが十分に有り、ならし作業を行うことが可能です。そのためベタ基礎表面はキレイに仕上がります。

費用面では施工が容易であること、作業人数が少なくてもすむことで、床を解体しないベタ基礎工事に比べ施工単価を抑えることが可能となりますが、施工前の床解体工事・施工後の床張込工事が必要となりますので、その分費用が追加されます。

布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事の施工期間

布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事の施工期間は2日~4日です。施工範囲によって多少前後します。布基礎からベタ基礎リフォームは床下のみの工事になりますので、住みながらの施工が可能です。

※床を解体しない場合 ※床下への侵入経路となる「床下点検口」があるお部屋は、全体的に養生をするため使用できません。

布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事の手順

布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事の手順です。基本的な流れは、養生 → 床下の清掃 → 防湿シート設置 → メッシュ配筋設置 → コンクリート打ち込みとなります。

布基礎からベタ基礎リフォームは「床を解体しない場合」と「床が解体されている場合」で、施工方法が異なります。この2つの施工手順をご紹介していきます。

また、DIYで施工するのは困難です。養生から施工までしっかりと行いますので、ぜひプロにお任せください。

床を解体しない場合の施工手順

床を解体しない「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」は、コンクリートミキサー車からコンクリートをケースにいれて運び込んで、床下点検口から床下に入り、床下の奥から順にコンクリートを打ち込んでいきます。

床下の限られた空間での作業となりますので、通常の床を解体して施工するベタ基礎工事より手間と日数はかかります。施工期間は2日~4日です

「床上でコンクリートミキサー車からコンクリートを運ぶ作業」と「床下でコンクリートを打ち込む作業」で分かれて作業を行うため、施工するには最低でも5~6人必要となります。

床を解体しない場合の「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」の施工手順は下記の通りです。

養生

(1)まずは養生です。玄関から入る場合は玄関、窓から入る場合は窓周辺の養生から始めます。

(2)玄関・窓から床下点検口のある部屋までの経路、床下点検口のある部屋全体を養生します。

「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」は基本的に床下点検口から床下に入って施工しますので、床下点検口のある部屋全体と部屋までの通路をキズや汚れから守るためにしっかりと養生をします。

床下点検口のある部屋全体を覆うように養生をしますので、施工期間中に床下点検口のある部屋は使用することができません。

キッチンや洗面室など毎日使用する場所の場合は、その都度簡易的に養生を取り外すことは可能ですが、和室などその他の場合は基本的に施工完了するまで養生をした状態になります。

床下の道造り・清掃

(3)養生が完了したら、次は床下に事前にコンクリートをより効率よく運び込めるように、道を作っておきます。この道を作っておくと、コンクリートを運び込むときはもちろん、床下清掃時にガラ等を床下から運び出すときにもスムーズに運び出せます。

(4)次は床下の清掃です。床下作業員がつなぎ作業服・床下用マスク・長靴・手袋・ヘッドライトを装着して、床下の清掃を行います。

協和ハウスでベタ基礎工事をご依頼されるお客様は、「床下の湿気」にお悩みの方が多いため、湿気対策として床下に除湿マットや除湿機などが設置されている場合があります。

また保温材が落ちていたり、コンクリート片などのガラも建築時からそのままにされていることも多くあります。

ベタ基礎工事でコンクリートを床下全体に打ち込んで、そのまま埋めてしまうわけにはいきませんので、床下に設置してある除湿対策マット・除湿機・ガラは全て撤去してしまいます。

メッシュ筋・防湿シートの敷設

(5)コンクリートを打ち込む前に床下に設置する「メッシュ筋」を運び込みます。メッシュ筋を設置することでひび割れが生じにくくなります。

(6)床下作業員が床下に潜って「防湿シート」を張り込んでいきます。

(7)張り込んだ「防湿シート」の上に「メッシュ筋」を設置します。

「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」は、限られたスペースの床下でのコンクリート打ち込み作業になりますので、最初から床下全体に「防湿シート」と「メッシュ筋」を設置するわけではありません。

全体に設置してしまうとベタ基礎工事の作業工程で、目的の場所まで移動する際に支障が出てしまいます。まずは最初に作業する床下の端、または一番奥から設置していきます。

床下にコンクリート打設

(8)ここからいよいよ床下にコンクリートを打ち込んでいきます。まずはコンクリートミキサー車を停車させます。

このコンクリートミキサー車から流れ出てくるコンクリートを床下に運び込むのですが、コンクリートがお客様宅敷地内や道路に落ちてしまっては大変です。

コンクリートミキサー車からお客様宅の床下のある部屋までの経路全てに養生をします。全ての箇所にしっかり養生をしたら、コンクリートの運び込み作業開始となります。

(9)コンクリートミキサー車から流れ出てくるコンクリートをケースに小分けして入れていきます。

(10)コンクリートを入れたケースを床下点検口周辺に運び込んでいきます。

(11)室内の床下点検口から、床下の作業員にコンクリートの入ったケースを手渡しします。

(12)床下でコンクリートの入ったケース受け取った作業員が床下を這って最初に「防湿シート」と「メッシュ筋」を設置した場所まで運んでいきます。

(13)運んできたケースから「防湿シート」と「メッシュ筋」の上にコンクリートを流し込み、コテでならしていきます。

(14)床下の一番奥部分にコンクリート流し込みが完了した状態です。

(15)ここまでの一連の作業「防湿シートとメッシュ筋を設置 → コンクリートを入れたケースを運ぶ → コンクリートを流し込みコテでならす」を繰り返し施工していきます。

(16)床下全体にコンクリートを打ち込むまで繰り返し作業をすれば完了です。

以上が既存の床を解体せずに床下点検口から入り込んで「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」の手順となります。

床が解体されている場合の施工手順

床が解体されている場合の「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」は、コンクリートポンプ車からホースを室内に入れ込んでコンクリートを床下に圧送してから、流し込まれたコンクリートをならしていきます。

「コンクリートポンプ車のホースをおさえて室内にコンクリートを送り込む作業」と「打ち込まれたコンクリートをならす作業」が必要となり、施工するには最低でも3~4人必要となります。施工期間は2日~3日です

(※布基礎からベタ基礎に変更しても床下の高さを変えたくない場合は掘削作業が必要となります。掘削作業をする場合は工期が1日~2日ほど追加で必要となります。)

床が解体されている場合の「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」の施工手順は下記の通りです。

掘削作業

(1)既存の床が解体されている状態で、大引きのみが残されている状態です。

(2)今回はコンクリート打設後も床の高さを変えないでほしいとのご要望がありましたので、既存の布基礎の土を10センチほど掘削作業していきます。

(3)掘削した土は、土嚢袋に入れて撤去していきます。

(4)掘削した土を入れた土嚢袋の一部です。床下全体を10センチほど掘削すると、下記写真の2~3倍の土を入れた土嚢袋が発生します。

(5)土嚢袋からトラックに直接土を積載して、残土処理場で重機を使用して土をおろしていきます。

(6)掘削作業が完了した床下です。基礎の下側の少し黒くなっている部分が、掘削前の土の高さです。10センチほど床下全体を掘削しました。

メッシュ筋・防湿シート敷設

(7)掘削作業が完成した床下に、防湿シートを床下に敷設していきます。

(8)防湿シートの上に敷設するメッシュ筋を、床下の形状にあわせて加工していきます。

(9)加工したメッシュ筋を床下全体に敷設していきます。

コンクリートミキサー車・ポンプ車でコンクリートの圧送

(10)コンクリート打設の準備ができたら、コンクリートミキサー車で輸送されてきたコンクリートを、コンクリートポンプ車で圧送します。

(11)コンクリートポンプ車のブームと呼ばれるクレーンのような形状をした輸送管を伸ばしていきます。

(12)コンクリートポンプ車のホースを室内に入れ込んでいきます。

(13)コンクリートポンプ車でコンクリートを圧送します。

コンクリートのならし作業

(14)圧送されてきたコンクリートを流し込み、左官職人がならしていきます。

(15)掘削前の床下と同じ高さになるよう、床下に10センチほどコンクリートを流し込んでいきます。

(16)各部屋順にコンクリートをならしていきます。

(17)トイレにもコンクリートを流し込みます。

(18)廊下にもコンクリートを流し込みます。

(19)収納の下側にもしっかりとコンクリートを流し込みます。

(20)各部屋にもコンクリートを流し込んで、ならし作業をして、完了です。

以上が「布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事」の施工手順となります。床の解体の有無や施工する範囲・床下の状況で費用は変わりますが、現地にて床下を確認後にその場で御見積りをご提示可能です。

もちろん現地確認・御見積りは無料で対応しておりますので、御見積りで費用を確認してから、予算内で施工可能でメリットがあれば床下湿気対策の施工を検討する。メリットを感じられない場合や、費用面で都合が合わない場合は検討を改める。といった流れがおすすめです。

「床を解体しない場合」「床が解体されている場合」ともに、DIYでは施工が難しい工事になりますので、 床下の湿気やシロアリ等害虫にお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

メールでご連絡はこちら

電話でご連絡はこちら

0120-166-766

関連ページ

- IHクッキングヒーターの交換・取り替え

- エコキュートの交換・取り替え

- エコキュートの寿命?故障やエラー内容・修理金額・交換年数

- エコキュートの配管交換(三層管)

- お風呂の自動湯はりが出ないときの原因・修理工事

- 屋外露出配管

- 瓦屋根からガルバリウム鋼板屋根に葺き替え

- 基礎のひび割れ補修・補強工事

- シロアリ無料調査・消毒

- 太陽光発電システムと蓄電池

- 太陽光発電の設置費用・売電価格・再エネ賦課金・卒FIT後の対応

- タイル風呂からユニットバス

- 梁補強・木部・木材接合部・柱補強

- 家庭用蓄電池の特徴や作業時間・設置手順

- 床下調湿マット・調湿材・防湿シート工事の手順

- トイレの便器・タンク交換工事の施工期間や施工手順

- トイレ排水方法の床排水・壁排水の特徴や違い

- 庭に土間コンクリートを打設

- 床下を布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事

- 屋根カバー工法でガルバリウム鋼板改修工事

- 屋根瓦の棟漆喰補修

- 屋根塗装の必要性・施工手順

- 床下の湿気・カビ被害に有効な対策工事

- 擁壁からの水漏れ修理・トラブル解消工事の施工期間や施工手順

- 擁壁の上に設置されたブロック塀のひび割れ・傾き補修工事

- 土留め擁壁のひび割れ・傾き・ずれ補修工事