屋根瓦の漆喰とは、「屋根の棟の土台」や「下屋根と壁の取り合い部分」を守るために、瓦との隙間に打ち込んである材料です。

瓦と瓦を接着して隙間を埋めることで、内部を雨風から守る効果があります。屋根上部に施工されているので、住んでいる本人は劣化に気づきにくい部分です。

瓦の耐用年数が40~60年と長いので見落としがちですが、屋根瓦の漆喰の耐用年数は20年前後です。

漆喰は消石灰を主な原材料とした塗り材で、屋根に使用されていると直射日光や雨風にさらされ劣化していきます。タイミングをみて補修工事をしないと劣化でポロポロと漆喰が剥がれてしまいます。

屋根瓦の漆喰が剥がれて中の葺き土がでてきてしまうと、雨水や湿気が入り込み雨漏りしてしまったり屋根材が腐敗してしまうこともあります。

そうなってしまう前に「屋根瓦の漆喰を補修する」工事を検討する必要性がでてきます。

屋根瓦の漆喰が使用されている箇所

屋根瓦の漆喰が主に施工されている箇所は主に下記の3か所です。

- 大棟(おおむね)

- 隅棟(すみむね)

- 壁際(かべぎわ)

当然すべて屋根の上なので、漆喰の状態を確認するためには、ハシゴで屋根に登る必要があります。

大棟(おおむね)

「大棟(おおむね)」は屋根の一番上にある棟の名称です。冠瓦・のし瓦を積み重ねて、葺き土や漆喰で隙間を埋めています。

屋根の一番高いところにあるため、家の外から確認することが難しい場所です。 メンテナンスや補修工事をする場合はハシゴを使って屋根に登る必要がありますので危険です。プロに任せましょう。

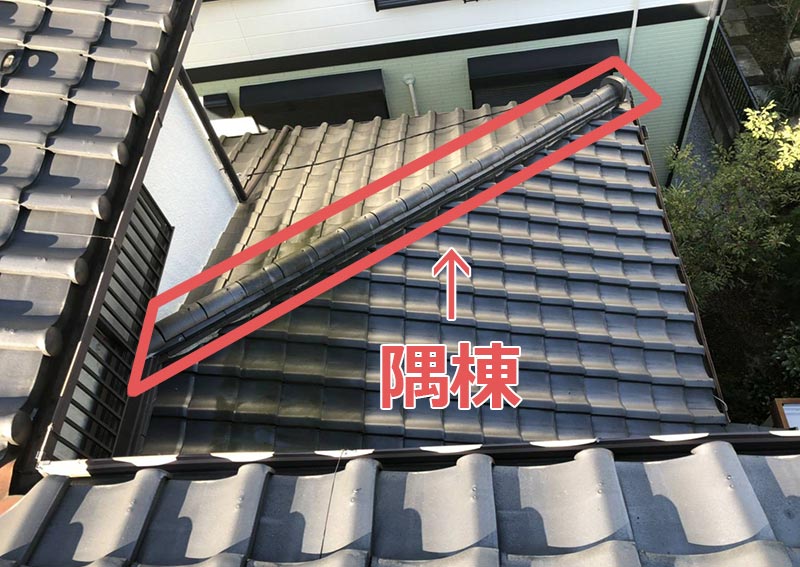

隅棟(すみむね)

「隅棟(すみむね)」は大棟から屋根の隅に伸びている棟の名称です。寄棟や変形寄棟・方形屋根の形状の場合によく見られます。

壁際(かべぎわ)

「壁際(かべぎわ)」は下屋根などの壁と屋根の取り合い部分の名称です。場所にもよりますが脚立等を使用して棟漆喰の状態を確認することもできます。

棟漆喰の劣化による症状

棟漆喰が直射日光や雨風により劣化してしまうと、下記の症状が発生することがあります。

- 漆喰の剥がれ・葺き土の流出

- 瓦のずれ

- 雨漏り

上記のような症状が発生した場合は、棟漆喰の補修工事を検討する目安となります。

漆喰の剥がれ・葺き土の流出

漆喰の劣化によって、表面の漆喰が剥がれて中の葺き土が崩れて出てきてしまうことがあります。

旧工法は表面は漆喰を塗り込んでありますが、中は葺き土を詰め込んであるため、表面の漆喰が劣化して剥がれてしまうと、中の葺き土が崩れて流出します。

元々は瓦との隙間を埋めるために漆喰と葺き土を施工してあるため、流出してしまうと隙間が空いてしまい、雨水等が侵入して屋根材を劣化させてしまう恐れがあります。

瓦のずれ

棟には「のし瓦」「冠瓦」が積み重ねられていることが多く、経年劣化により漆喰の粘着力がなくなり、台風や地震等の強い力が加わって瓦がずれてしまうことがあります。

ずれてしまった瓦を直す場合は、既存の瓦をいったん取り外して、漆喰を打ち直してから、再度瓦を積みなおす作業が必要となります。

雨漏り

漆喰が剥がれて葺き土が流出してしまったり、瓦がずれてしまっている状態のままだと、雨水が侵入してしまいます。

屋根にはルーフィングといわれる防水シートが貼り込まれていますので、すぐに雨漏れするわけではありませんが、ルーフィングや屋根材が劣化してしまい、雨漏れにつながる可能性があります。

屋根瓦の棟の構造・補強方法

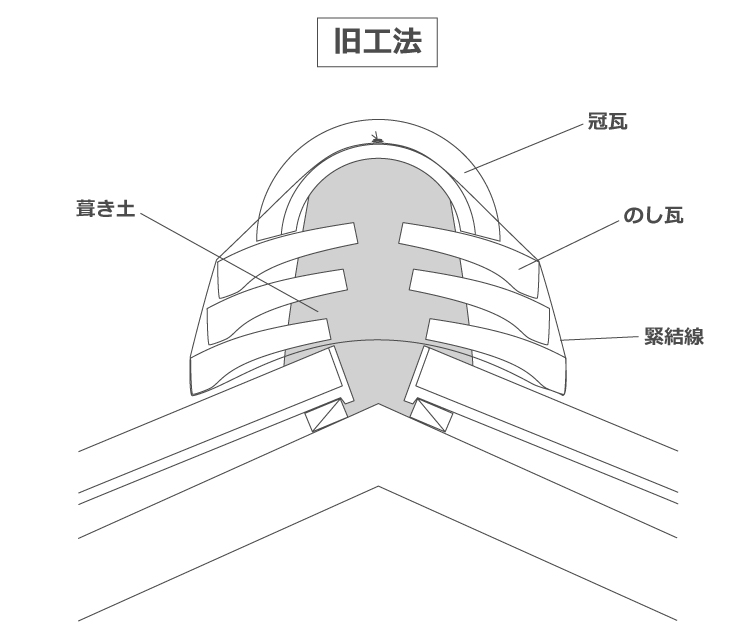

基本的な屋根瓦の棟はのし瓦と冠瓦を積み重ねて、内部に漆喰が入っている構造になっています。旧工法の場合は表面は漆喰ですが、中が葺き土になっています。

また、棟の固定方法も違います。最近は「棟補強金物」を使用した固定方法が主流ですが、以前は銅線でぐるっと巻いて固定しているだけでした。

「棟補強金物」を使用している場合は、家の躯体に固定されますが、「旧工法」の場合は家の躯体に固定されいないため、強い衝撃で棟が崩れてしまう可能性があります。

旧工法(大回し工法)

旧工法は緊結線(銅線)で冠瓦とのし瓦をぐるっと巻いて固定しているだけです。外側を大きく回して固定するので「大回し工法」と呼ばれています。 家の躯体に固定しているわけではないため、地震や台風等で棟が崩れてしまう可能性があります。

冠瓦とのし瓦の中は、葺き土を詰めて表面に漆喰を打ち込んで固めてあるだけです。経年劣化で表面の漆喰が破損して中の土が出てきてしまうと、雨水等が内部に侵入してしまうこともあります。

上図では、のし瓦同士は緊結されていませんが、現場によっては「旧工法」でも、のし瓦同士が緊結されている場合もあります。

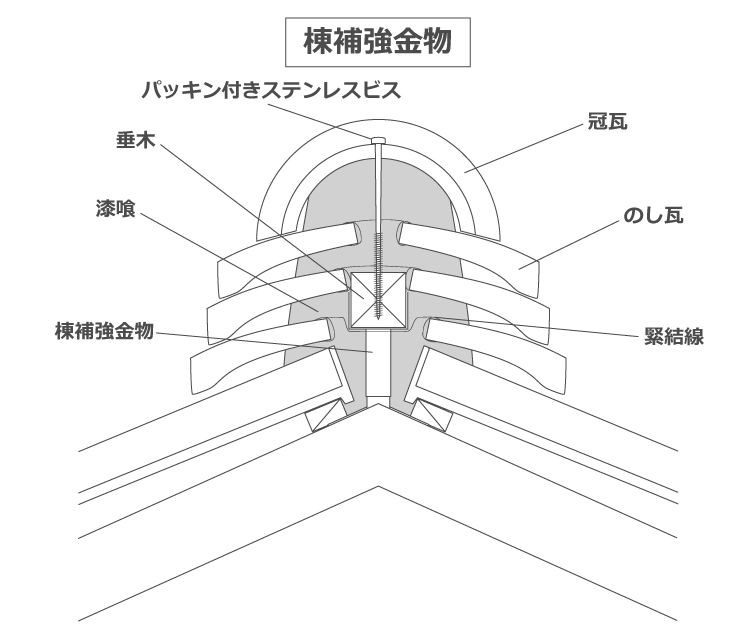

棟補強金物を使用した棟補強

棟補強金物を使用した場合は、家の躯体に棟補強金物を固定して、冠瓦からパッキン付きステンレスビスを棟補強金物に打ち込み固定する工法です。

内部は南蛮漆喰(防水性に優れた漆喰)を詰めて、のし瓦同士も緊結されています。冠瓦と棟補強金物が家の躯体に固定されるので、地震が起きても崩れる可能性は低くなります。

棟補強金物に固定する「垂木」に使用する部材は主に「樹脂製」と「自然木材」があります。

「樹脂製」の垂木は経年劣化で腐ることはなく、耐候性や耐久性も高く加工もしやすい部材です。ただし夏場に柔らかくなり冬場に固くなる性質があり、冬場の固くなった状態で大きな地震など強い衝撃が加わった場合は、固定しているビスがすっぽ抜けてしまう場合もあります。

「自然木材」の垂木は雨水等の侵入や経年劣化で腐ることがありますが、腐っていない状態であれば、ビスがすっぽ抜けてしまうことは少なく、加工もしやすい部材です。

その他

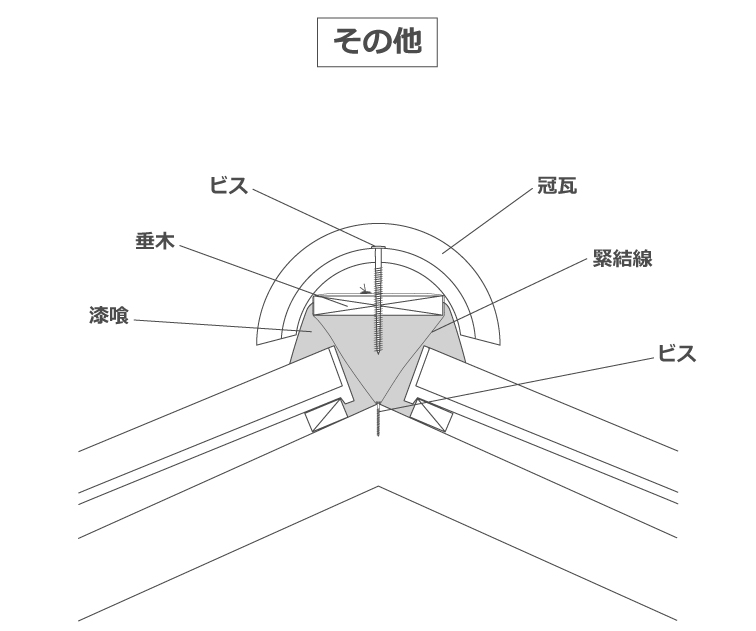

「旧工法(大回し工法)」「棟補強金物を使用した棟補強」以外にも、棟の構造・補強方法はあります。

例えば下記は、漆喰の上に垂木を置いて、躯体に打ち込んだビスと垂木に銅線をぐるっと巻いて、さらに冠瓦の上からビスを垂木に打ち込んで固定しています。 のし瓦は使用しておらず冠瓦のみです。

次項で紹介する棟漆喰補修工事の施工手順の現場も、この棟の構造・補強方法でした。

この他にも屋根瓦の棟の構造・補強方法はあります。既存の棟がどのように補強されているかは、その時に施工した職人・大工次第なので、「詳細な工法を確認するためには、棟を取り外して中を確認する必要があります。

屋根瓦の棟漆喰を補修する工事の施工期間

「屋根瓦の棟漆喰を補修する」リフォームの施工期間は2日~5日です。「大棟」だけの棟漆喰の補修であれば2~3日で完了しますが、「隅棟」「壁際」の漆喰補修も加わってくると施工期間は3~5日、範囲が広ければさらに施工期間は延びます。

屋根の上の工事なので住みながらの工事が可能ですが、雨が降った場合は屋根が滑りやすく危険なため、その期間の作業は中止となります。

屋根瓦の棟漆喰を補修する工事の施工手順

屋根瓦の棟漆喰を補修する工事の施工手順です。基本的な流れは、「冠瓦・のし瓦の取り外し → 既存の漆喰の解体撤去 → 棟補強金物取付 → 垂木の取付 → 漆喰詰め直し → 冠瓦・のし瓦積みなおし → 固定ビス取付」となります。

施工するには1~3人必要となります。冠瓦・のし瓦の積みなおしをしない場合は1人で施工可能ですが、冠瓦・のし瓦を取り外して、棟補強金物取付・漆喰詰め直しを施工する場合は2~3人必要となります。 屋根の上の作業ですのでDIYでの施工は危険です。ぜひプロにお任せください。

今回は協和ハウスで実際に施工した屋根瓦の棟漆喰補修の写真を使用して、冠瓦・のし瓦の取り外し、棟補強金物取付・漆喰補修を施工するリフォームの施工手順をご紹介します。

大棟、隅棟の漆喰が経年劣化によりひび割れや剥がれが発生している状態で、棟瓦を固定している釘も浮いてしまっている状態でした。 大棟、隅棟の棟瓦をすべて一度取り外してから、中の漆喰を解体撤去して、棟補強金物を取り付けてから漆喰を打ち込んで、棟瓦を積みなおしました。

(1)施工前の棟漆喰部分です。経年劣化でひび割れ・剥がれが起こってい状態です。中が葺き土の場合は、漆喰が崩れて土が外に出てきてしまうこともあります。

(2)棟瓦の固定ビスも浮いてしまっている状態です。固定ビスが浮いて垂木から外れてしまうと、棟瓦が崩れやすくなってしまいます。

(3)棟瓦の固定ビスを取り外して、棟瓦を一度取り外していきます。かさばらないように重ねて移動させます。

(4)棟瓦を撤去すると垂れ木と漆喰が出てきます。

この棟漆喰の部分には主に「葺き土+表面に漆喰」または「南蛮漆喰」が使用されていますが、ごく稀に「セメント」が使用されていることがあります。

「セメント」が使用されている場合は、セメントが硬すぎて解体する際に瓦が割れてしまう場合があります。また、地震発生時にもセメントの硬さに瓦が負けてしまい、瓦が割れてしまうこともありますので注意が必要です。

(5)大棟の棟瓦をすべて撤去していきます。

(6)漆喰の上の垂木を取り外していきます。

(7)既存の漆喰を解体・撤去していきます。解体した漆喰はガラ袋に入れて屋根から降ろして廃棄処分していきます。

(8)続いて隅棟も、固定ビスを外して、棟瓦を取り外していきます。

(9)隅棟の垂れ木を取り外して、既存の漆喰のを解体・撤去していきます。

今回の現場では「大棟」と「隅棟4ヵ所」の漆喰を解体撤去しました。撤去した漆喰等を入れたガラ袋は50袋ほど発生しました。発生したガラ袋はトラックに積んで撤去します。

(10)既存の漆喰の撤去が完了したら、棟補強金物を屋根の躯体にビスで固定していきます。

(11)棟補強金物に垂木を取り付けて、南蛮漆喰を打ち込んでいきます。今回の垂木は樹脂製のものを使用しています。軽量で耐候性、耐久性が高い人口木材です。

(12)大棟にも棟補強金物を躯体に接続して、垂木を取り付けて、南蛮漆喰を打ち込んでいきます。

(13)大棟と隅棟の棟瓦を、再度積みなおしていきます。

(14)最後にパッキン付きステンレスビスを冠瓦の上部から、棟補強金物に取り付けた垂木に打ち込んで完了です。

パッキン付きステンレスビスは、名前のとおりネジ頭部にパッキンがついているため、ビスと瓦の隙間から雨水が入らないようになっています。 またステンレス製で錆に強く、耐食性・耐熱性・強度も高いため、瓦屋根に使用されています。

以上が「屋根瓦の棟漆喰を補修する工事の施工期間や施工手順」となります。屋根の上の作業になりますので、DIYでの施工は危険です。 棟漆喰の状況確認や補修工事をご検討される場合は、建築業者に依頼することをおすすめします。

問い合わせフォームでご連絡はこちら

メールでご連絡はこちら

電話でご連絡はこちら

0120-166-766

関連ページ

- IHクッキングヒーターの交換・取り替え

- エコキュートの交換・取り替え

- エコキュートの寿命?故障やエラー内容・修理金額・交換年数

- エコキュートの配管交換(三層管)

- お風呂の自動湯はりが出ないときの原因・修理工事

- 屋外露出配管

- 瓦屋根からガルバリウム鋼板屋根に葺き替え

- 基礎のひび割れ補修・補強工事

- シロアリ無料調査・消毒

- 太陽光発電システムと蓄電池

- 太陽光発電の設置費用・売電価格・再エネ賦課金・卒FIT後の対応

- タイル風呂からユニットバス

- 梁補強・木部・木材接合部・柱補強

- 家庭用蓄電池の特徴や作業時間・設置手順

- 床下調湿マット・調湿材・防湿シート工事の手順

- トイレの便器・タンク交換工事の施工期間や施工手順

- トイレ排水方法の床排水・壁排水の特徴や違い

- 庭に土間コンクリートを打設

- 床下を布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事

- 屋根カバー工法でガルバリウム鋼板改修工事

- 屋根瓦の棟漆喰補修

- 屋根塗装の必要性・施工手順

- 床下の湿気・カビ被害に有効な対策工事

- 擁壁からの水漏れ修理・トラブル解消工事の施工期間や施工手順

- 擁壁の上に設置されたブロック塀のひび割れ・傾き補修工事

- 土留め擁壁のひび割れ・傾き・ずれ補修工事