擁壁(ようへき)とは、高低差のある地面に設けられる壁のことで、斜面の土砂が崩れ落ちるのを防ぐために造られる構造物のことです。

安息角(土が崩れないで安定するときの斜面の角度)を超えて家を建てる時には、安息角の外側(がけ附近)の家が、がけ崩れで家ごと流されてしまわないよう、擁壁を設ける必要があります。

擁壁は、地盤問題や排水不良・経年劣化により、土や水の圧力に耐えられない場合、ずれ動いて傾きやひび割れ・ふくらみが発生してしまうことがあります。

擁壁が経年劣化・地盤問題・自然災害で傾いてしまった場合や施工不良がある場合は、地震発生により倒壊してしまう危険性があるため、擁壁付近の通行人や隣地の住宅を潜在的危険にさらしてしまっていることになります。

そのまま放置していても直るものではなく、倒壊して被害が出てしまった場合、工作物責任(擁壁が倒壊して人や物に被害を及ぼした場合、所有者が賠償責任を負うこと)」を課される可能性があります。擁壁を健全に保つのは宅地の所有者の責任であるため、擁壁に傾き・ひび割れ・ずれ・ふくらみが発生している場合は、早めに擁壁改修工事や補修工事による対策をおすすめ致します。

擁壁の傾き・ひび割れ・ずれ原因

擁壁に傾き・ひび割れ・ずれが発生する原因は自然災害・地盤問題・排水不良・施工不良・材料劣化などが原因となります。 擁壁の耐用年数は約20~50年といわれていますが、20年経過していなくても、傾きやひび割れ・ずれていたりふくれていたりしている場合は、メンテナンスが必要です。

- 地盤問題

不同沈下:擁壁の下の地盤が均等に沈下せず、一部だけ沈むことで傾く。

地盤の弱さ:軟弱な地盤の上に擁壁を施工すると、時間とともに沈下や変形が発生する。 - 施工不良

配筋不足:鉄筋コンクリート擁壁の場合、鉄筋が適切に配置されていないと強度が低下する。

品質不足:コンクリートや鉄筋が規定の品質を満たしていない。 - 排水不良

排水設備の不足や詰まり:排水パイプが機能せず、内部に水が溜まる。

水圧の増大:擁壁の背面に水が溜まり、過剰な水圧がかかることで押し出される。 - 外部要因

樹木の根の影響:近くの樹木の根が擁壁を押したり、根が成長してコンクリートを割ることがある。

近隣工事の影響:近くで掘削工事や振動を伴う工事が行われると、擁壁に影響を与えることがある。

- 自然災害

地震の影響:地震動によって地盤が変形し擁壁に負担がかかる。

豪雨の影響:大量の雨水が浸透して土圧を増加させる。

凍結融解:コンクリート内部の水分が凍結と融解を繰り返すことで劣化してしまう。

このような状態になってしまった擁壁は、隣接する住宅に倒壊してしまったり、道路に面している場合は通行人に被害が発生してしまう可能性もあるため危険です。

早急に擁壁の傾き改修工事・ひび割れ・ずれ・ふくらみ補修工事をおすすめいたします。

擁壁の傾き・ひび割れ・ずれ補修工事の施工期間

「擁壁の傾き・ひび割れ・ずれ補修工事」の施工期間は10~30日です。 傾きが発生しているブロック塀の範囲や規模によって施工期間が変動します。

擁壁の傾き・ひび割れ・ずれ補修工事の施工手順

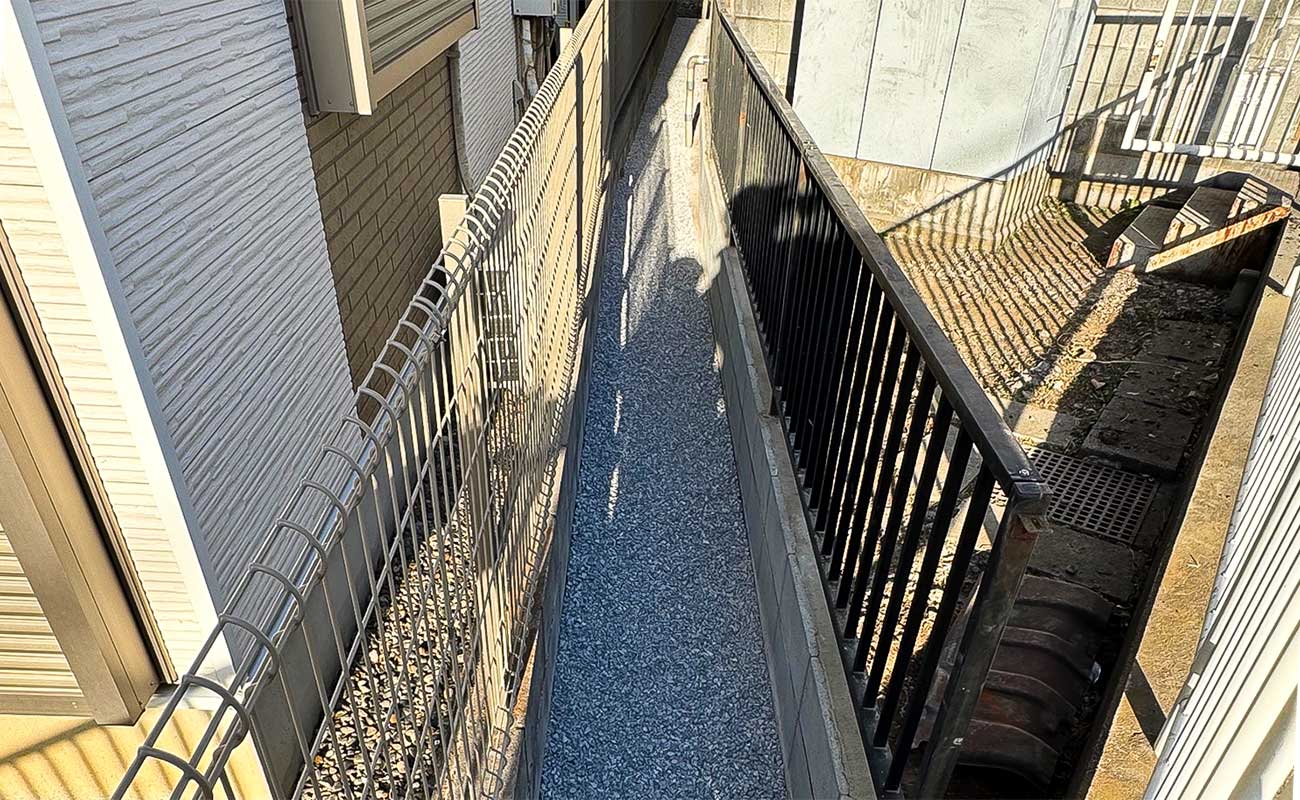

擁壁の傾き・ひび割れ・ずれ補修工事の施工手順です。今回ご紹介する現場は擁壁にだんだんとずれが発生してしまい、すき間が生じフェンスもずれて傾いてしまっている状態でした。

下記写真の様に擁壁がずれて隙間が出来てしまっているのが分かります。

フェンスもずれてしまっており紐で括り付けている状態です。擁壁の白くなっている部分はお客様がご自身で隙間を補修した跡です。

すき間を埋めてもだんだんと擁壁がずれていってしまい、補修では対処しきれなくなったため今回弊社に土留め擁壁改修工事をご依頼いただきました。

擁壁ブロック塀のひび割れ・傾き・ずれ補修工事の基本的な流れは、「現地調査・傾き採寸 → 掘削作業 → 解体(解体不要の場合有) → 擁壁撤去 → レベル調整 → 擁壁設置 → 掘削した土を戻す(現場によりフェンス設置等)」となります。

施工するには2~3人必要となります。擁壁のひび割れ・傾き・ずれ補修工事は非常に困難な作業ですので、プロにお任せください。

ここから今回実際に施工した現場の写真を使用して、擁壁の上に設置されたブロック塀のひび割れ・傾き・ずれ補修工事の施工手順をご紹介します。

現地調査・傾き採寸

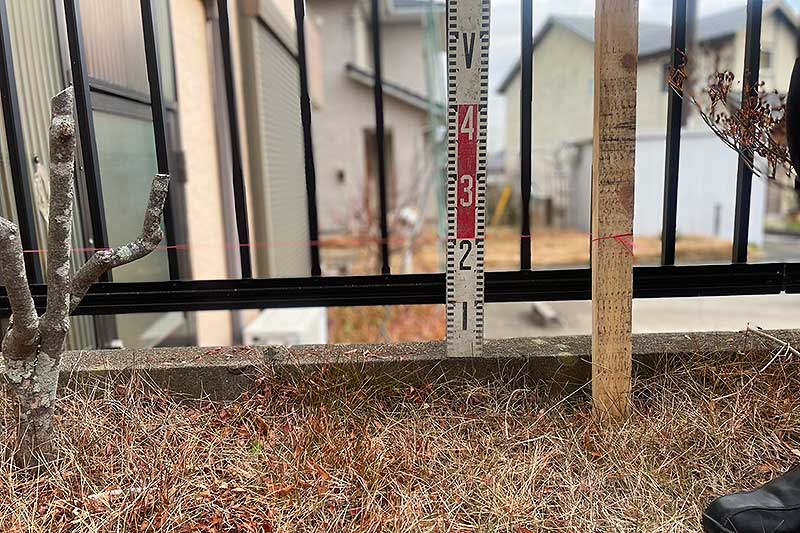

(1)まずは擁壁の傾きの測定をしていきます。使っているのは「パーフェクトキャッチ」という工具で、糸の先端に下げ振りをぶら下げて柱・壁などの垂直を見るための道具です。

使い方は簡単で擁壁上部から糸を垂らし、糸の先端に取り付けられた下げ振りの擁壁からの距離を測定します。ご自身で簡易的に測定したい場合は、シンプルでコンパクトな設計の「ピーキャッチ」という工具もありますので、一度ご自身で測定してみても良いかもしれません。

擁壁上部からの距離が5センチ、擁壁下部からの距離が9センチなので9-5=4、擁壁が4センチほど外側に傾いてしまっている状態になります。下図のようなイメージです。(※イメージ図です。実際の傾き寸法は考慮していません。)

(2)続いて水平の傾きを測定していきます。レーザーで水平をとった後に、糸を水平に張り、それぞれの箇所で擁壁上部からの距離を測定します。

南側の擁壁からの距離を測定します。擁壁から2センチほど離れてしまっています。

北側の擁壁からの距離を測定します。擁壁から4.2センチほど離れてしまっています。

南側の擁壁からの距離が2センチ、北側の擁壁からの距離が4.2センチなので4.2-2=2.2、擁壁が水平方向に2.2センチほど傾いてしまっている状態になります。下図のようなイメージです。(※イメージ図です。実際の傾き寸法は考慮していません。)

掘削作業

(3)擁壁周辺の掘削作業を開始します。今回は隣接する敷地の所有者の方から、「敷地内の雑草を除草してくれるなら施工時に敷地内を使用してもOK」と許可をいただきましたので、重機が通れるように敷き鉄板で養生をします。

隣りの敷地が使用できないと、掘削した土の搬出や重機を使用しての作業がかなりおちてしまいますので、今回敷地の使用許可をいただけて本当に助かりました。

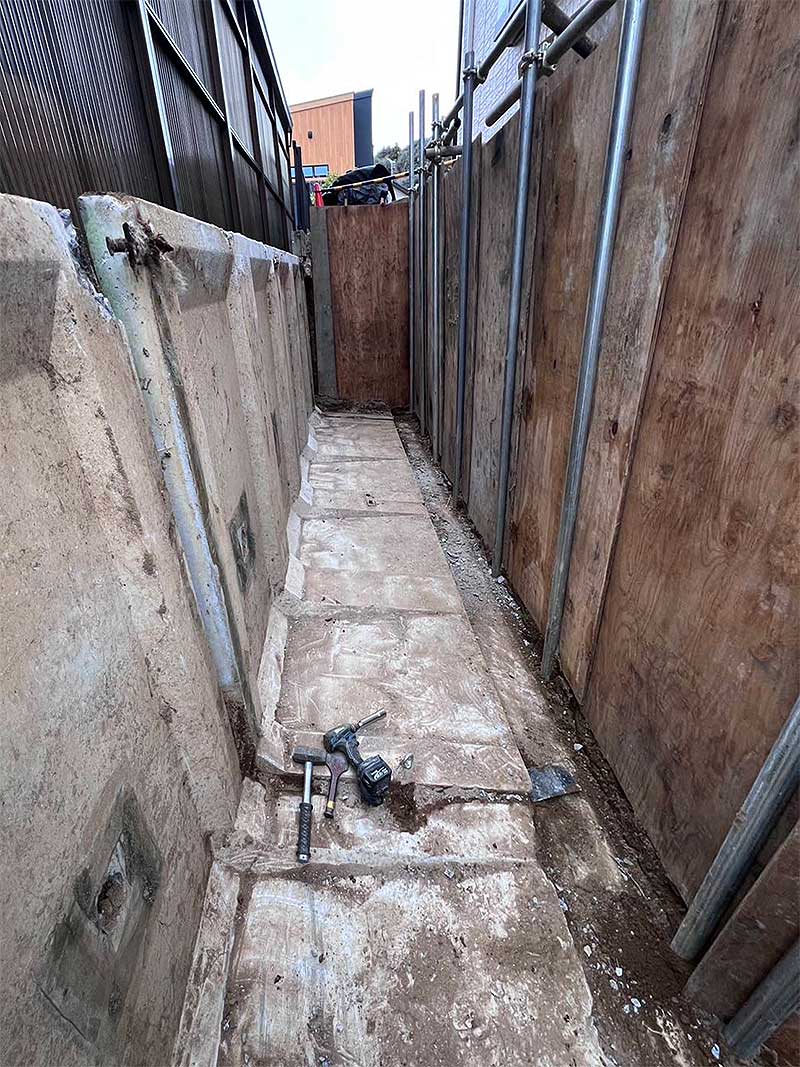

(4)まずは既存の擁壁を掘り出します。ミニユンボを使用して擁壁周辺を掘削していきます。

(5)勝手口部分のコンクリート階段を撤去します。

今回のお客様宅の既存擁壁は「L型のプレキャストコンクリート擁壁」が設置されていますので、ただ真っすぐに建っているわけではなく、家側にL字に曲がっている部分に土が被さっている状態になります。

曲がっているL字部分もすべて露出させる必要があるため、L字部分にかかってしまっている勝手口のコンクリート階段は、お客様とご相談後に解体撤去することになりました。電動ハンマー(はつり機)を使用して手作業で解体しました。

(6)掘削作業が完了して土留めの役割をしているL型のプレキャストコンクリート擁壁が出てきました。通常ではなかなか見ることのない状況です。

写真で見るとコーナーの擁壁一部がL型になっていないように見えますが、角部分には高さ1700と高さ1500のL型プレキャストコンクリート擁壁が重なり合うように設置されていました。

擁壁の上部を合わせるために、高さ1700の擁壁がより多く地面の下に埋まっている状態です。高さ1700のL字部分の上には100mmほどコンクリートを打ち込んでありましたが、土に隠れてしまって見えていない状態です。

擁壁撤去

(7)高さ1700の擁壁部分をさらに掘削するため、重なり合っている隣りの高さ1500の擁壁を撤去していきます。

(8)高さ1700の擁壁のコンクリート部分が見えてきました。L字部分にコンクリートが打ち込まれているため、コンクリート部分をはつっていきます。すべてはつっていくと、高さ1700のL型プレキャストコンクリート擁壁の本体が出てきました。

(9)隣の擁壁も撤去して、高さ1700の擁壁の周辺をすべて掘削して完全に露出させます。細かい部分は手作業での掘削となります。 掘削が完了したら擁壁を隣接する敷地に移動させます。

写真中央に2つ並んでいる擁壁のうち、左が高さ1500の擁壁、右が高さ1700の擁壁です。こうして並べてみると高さの違いがよく分かります。 この2つのL型プレキャストコンクリート擁壁が、コーナー部分で上部の高さをあわせて重なっていたわけです。

今回の現場ではL型のプレキャストコンクリート擁壁の破損もみられずキレイな状態でしたので、既存の擁壁をそのまま再利用することになりました。施工規模によりますが、一般住宅土留め擁壁の場合、既存の擁壁を再利用することで約200,000~400,000円ほど費用削減できます。当然お客様のご負担もその分減少します。

当然擁壁の状態は解体して露出するまではなかなか分かりません。弊社では現場の状況に合わせて、費用面でもお客様にメリットのある施工になるよう柔軟に対応いたします。擁壁でお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。

レベル調整

(10)擁壁を撤去した部分を確認してみると、地震が原因で沈下してしまっている状態でした。高さレベルを調整するために、コンクリートを打ち込んでいきます。

L型プレキャストコンクリート擁壁は、土圧や外力(地震など)を受けるため、安定した基礎が必要です。 地盤を均一かつ強固にすることで擁壁が均等に荷重を地盤に伝えることができ、沈下や傾きのリスクが軽減されます。もちろん高さも均一になるので設置したあとの見た目もキレイになります。

擁壁設置

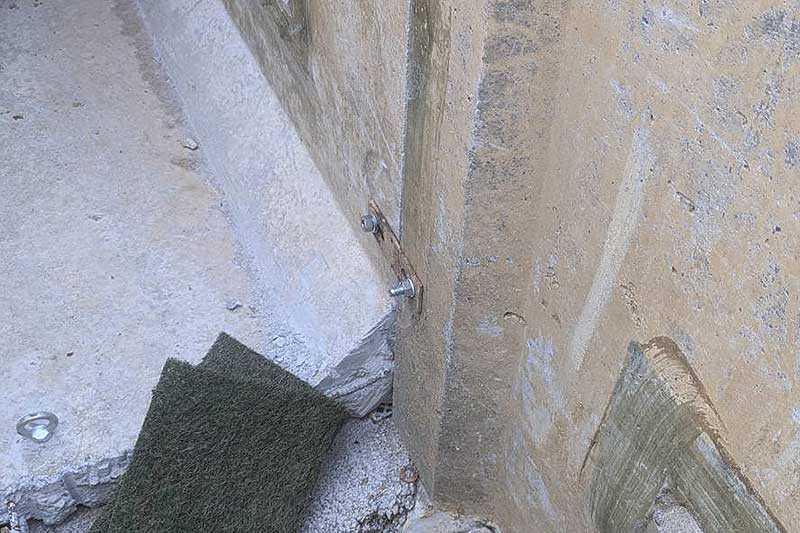

(11)高さレベルを調整するために打ち込んだコンクリートが固まったら、L型プレキャストコンクリート擁壁を設置していきます。

(12)設置した擁壁を金具で固定していきます。 L型プレキャストコンクリート擁壁は、土圧や外力(地震など)に対して単体で一定の強度を持ちますが、複数枚を連結することで全体として一体化した構造を形成します。

擁壁が一体となることで、背後の土圧を分散して受け止め、個々の擁壁が独立して動くのを防ぎ、全体の剛性を高めます。

掘削した土を戻す

(13)擁壁の設置が完了したら、掘削した土を戻していきます。

フェンス設置

(14)擁壁の上にフェンスを設置するため、ブロックを組んでフェンスの支柱を設置していきます。

設置するフェンスはお客様のご要望で、施工前に設置されていた既存のフェンスを再度取付けます。擁壁の傾きで歪んでしまった部分や、擁壁撤去時に歪んでしまった部分を補修して、再度擁壁の上に設置していきます。

また、擁壁を取り出す際に解体した勝手口のコンクリート階段を造作するために、木枠を組んでコンクリートを打ち込んでいきます。

(15)支柱にフェンスを取り付けて、擁壁の傾き補修工事の完了です。

ビフォーアフター

土留め擁壁のひび割れ・傾き補修工事のビフォーアフターです。既存の擁壁は傾きやずれが発生して、既存のブロックやフェンスは歪んでしまっている状態でした。

L型プレキャストコンクリート擁壁を一旦撤去して地盤を整えた後に、再度L型プレキャストコンクリート擁壁を設置・金具で接続して、新しく擁壁の上にフェンスを設置しました。ビフォーアフターをみると既存の擁壁やフェンスブロックの傾きが解消されているのが分かります。

以上が「土留め擁壁の傾き・ひび割れ改修工事」となります。

今回は、土留め擁壁自体の経年劣化もありましたが、地震による土圧が原因で擁壁が傾いてしまい、隙間が発生しだんだんと擁壁がずれていき補修では対処できなくなった状態でした。

擁壁の耐用年数は20~50年と言われています。傾いたまま放置してしまうと倒壊して被害が発生する危険性もありますので注意が必要です。擁壁に隙間やひび割れていたり傾いたりしている場合は、一度メンテナンス・点検をおすすめします。

土留め擁壁の傾き・ひび割れ改修工事にかかる費用は、現地の状況や施工範囲で変わりますが、一度現地を確認させていただけると御見積りご提示可能です。

現地確認・御見積りは無料で対応しておりますので、御見積りで費用を確認してから、予算内の施工可能でメリットがあれば擁壁補修の施工を検討する。メリットを感じられない場合や、費用面で都合が合わない場合は検討を改める。といった流れがおすすめです。

擁壁のひび割れや傾きでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

電話でのご連絡はこちら

0120-166-766

関連ページ

- IHクッキングヒーターの交換・取り替え

- エコキュートの交換・取り替え

- エコキュートの寿命?故障やエラー内容・修理金額・交換年数

- エコキュートの配管交換(三層管)

- お風呂の自動湯はりが出ないときの原因・修理工事

- 屋外露出配管

- 瓦屋根からガルバリウム鋼板屋根に葺き替え

- 基礎のひび割れ補修・補強工事

- シロアリ無料調査・消毒

- 太陽光発電システムと蓄電池

- 太陽光発電の設置費用・売電価格・再エネ賦課金・卒FIT後の対応

- タイル風呂からユニットバス

- 梁補強・木部・木材接合部・柱補強

- 家庭用蓄電池の特徴や作業時間・設置手順

- 床下調湿マット・調湿材・防湿シート工事の手順

- トイレの便器・タンク交換工事の施工期間や施工手順

- トイレ排水方法の床排水・壁排水の特徴や違い

- 庭に土間コンクリートを打設

- 床下を布基礎からベタ基礎に変更する湿気対策工事

- 屋根カバー工法でガルバリウム鋼板改修工事

- 屋根瓦の棟漆喰補修

- 屋根塗装の必要性・施工手順

- 床下の湿気・カビ被害に有効な対策工事

- 擁壁からの水漏れ修理・トラブル解消工事の施工期間や施工手順

- 擁壁の上に設置されたブロック塀のひび割れ・傾き補修工事

- 土留め擁壁のひび割れ・傾き・ずれ補修工事